ストーリーボードアーティストになるためにはどうしたらいいの?

MARZA高橋さん、ストーリーアーティスト栗田さんに聞いてみた!【後編】

CGWORLDさん主催、栗田唯さん講師の「ストーリーボードのプロセスから学ぶ・画作りの秘訣」のセミナー受講以来

ストーリーボードアーティストという職業に興味をもちました…という方いらっしゃるんじゃないかなーとおもいつつ、この記事を書きました。

- ストーリーボードというものに興味がある

- ストーリーアーティストになりたい!

- 絵を描く職業の種類をもっと知りたい!

という方に読んで頂けたら嬉しいです。

こちらの記事は

ストーリーボードアーティストになるためにはどうしたらいいの?MARZA高橋さん、ストーリーアーティスト栗田さんに聞いてみた!【前編】

の後編になります。

MARZAの企画の方に聞いた「ストーリーボードアーティストになるために!」

MARZAの映像編集・企画をされている高橋友和さん、ストーリーアーティストの栗田唯さんに

- 「ストーリーアーティストってどんな職業?」(前編)

- 「どんな勉強をしたらいいの?」(前編)

- 「ポートフォリオってどんなものをつくったらいいの?」(前編)

- 「ストーリーテストって何?」

- 「で、結局どうしたらなれるの?」

についてお話を伺った内容をもとに、記事を書いてまいります。

今回は後編!として、

4:ストーリーテストって何?

5:で、結局どうしたらなれるの?

を記事にさせて頂いております。

「ストーリーテスト」って何?

ストーリーアーティストになるために必要なこと」としてわかりやすい話っていうと、「ストーリーテスト」の話になるんですかね

あーそうね。わかりやすいのはそこかな。

そのストーリーテストってなんですか…?

かんたんに言うと、ストーリーアーティストとして所属するために「そのスタジオの求めることをストーリーボードで表せるか」見たいなスタジオごとの入門テストみたいなのがあるのよ。

うちのキノさん※が受けたやつとか、アイスクリームテストとかっていってたかな。「アイスクリームをもって行く」というお題を基に、ストーリーボード上で「誰にどこで何をするか」みたいなものをおおよそ決められたボード枚数の中でやるやつなんだけど

おー。キノさんはアイスクリームだったんですね。僕がDreamWorksで受けたやつは何だったかな。確か「誰かが誰かに何かを持って行く」だったかな。

お題はまあスタジオに寄るんだけど、結局”ある程度の軽い縛り”のある所から、「何を伝えられるか」ということをはかるテストというか。

※きのさん:MARZAストーリーアーティストの木下さん。

おおよそ決められたボードの枚数って、だいたいどのくらいなんですか?

ほんとこれはスタジオによってだとは思うけど、100~150枚くらいだったかな。

テストとして判断しやすい、多くもなく少なくもなくというと、そのくらいの枚数になるよね

TVものだった場合は、アニマティックにした状態で見たいってこともあるかな。TVは一人で全部出来るジェネラリストな部分を求められるところもあるかなあ。

※アニマティック:ストーリーボードのパネルをつなげて映像化させたもの。タイミングを付けるところまでやること。業務上はエディターの方(今日のインタビューだと高橋さん)がやる工程。

エディターの人がやるタイミングとかもやるってこと?

TVものだった場合は、ですね。映画の場合…というか僕のまえいたBlizzardではアニマティックまで出来る人がいたんだけど、タイミングというかエディターがやる仕事の部分は止められてましたね。アニマティックまでやりたかったその人はアニメーター出身だったからというのもあったのかもしれないですけど

とすると、ストーリーテストで提出する場合は、スタジオさんが求める形式がアニマティックなのか、パネルでなのか、、、というところを確認するってのが大切なんです?

アニマティックまでやるってのは、多分TVだけだとおもっていいんじゃないかな。あでもこれ、ちょっと不確定。

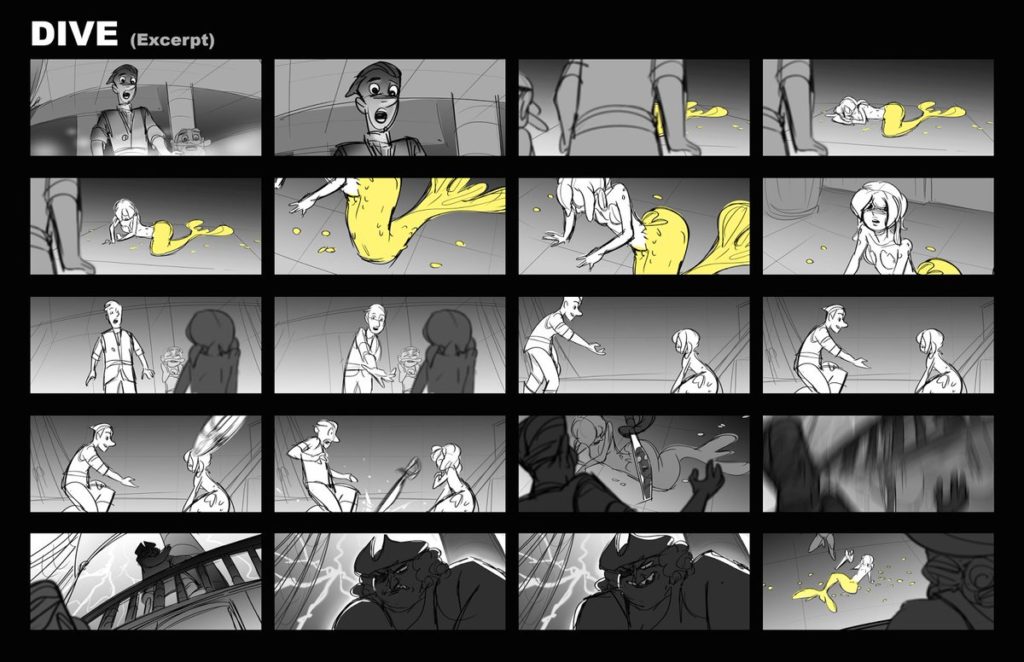

基本パネルでもいいとは思うけど、やれたほうがいいに越したことはない・・・というか、就活前提のポートフォリオとしてみるということを考えると、アニマティックって結構たいせつかも。構図とか絵だけじゃなくて”お前の映像が見たい”ってところなんやと思う。フィルム。シネマティック。

クリティーク(講評)をしてもらう前提の提出だった場合は、パネルのほうが見やすいけど、プロが雇う前提の”お前の本気が見たい”っていうときはアニマティックでの提出が見たいってとこ?

だと思います。スタジオに入ったら、アニマティックまで担当するというのは、基本映画関係だったらないと思うんですけど、雇う前の就職前提の場合は「こいつは映像としてできたとき迄考えてボードをかけるんだろうか」というところを見てるんじゃないかなあ。フィルムが作れているか、カメラワーク、タイミング…まあ、映像におけるストーリーテリングをみたいってとこだとおもいます。

映像におけるストーリーテリング、描いているものはボードであっても、結果的に見えててほしいのは映像においてのストーリーテリングだもんね。

キノさんのボードとか見てると、ほんとそのあたり脳内で出来てて分かってるボードかかれてますよね。1枚1枚の絵としてだけ見てるわけじゃないっていう。

めっちゃ深い…

あ、でもまだボードに慣れてない人は、まずストーリーテリング出来るボードをかけるってところから始めるんでいいんやけどね。

ストーリーテリングは『はじめ・中・終わり』

ストーリーテリング出来るボードを描くために、ストーリーを勉強するためににかおすすめの書籍とかあります?

よく言われるのは、はじめ・中・終わりっていう3幕構成のあれかな。SAVE THE CAT っていう本がある。けどこれねー、僕にストーリーを教えてくれた人は絶対読むなっていうてたなあ(笑

Save the Catは嫌がる脚本家さん多いですよね。

三幕構成はシド・フィールドって人が広めたもので、ほとんどの脚本家がベースにしています。ピクサーもドリームワークスも然り。あとは、読んでいない人はいないと言われるロバート・マッキーのSTORYという本は“バイブル”と言われてますね。日本では2〜3年前にようやく翻訳が出ました。

日本では起承転結っていうけど、それと同じような感覚だとおもっていいです?

多分。こればっかりは僕も勉強中だから何とも言えんなー

マーザのデベロップメントチーム では10年ぐらい前からストーリーテリングにも力を入れていて、今は社内のスタッフが勉強会を開いたりしてるんですよ。

社内勉強会!

最後まで見てもらえるモノ

べたな話だけど、最後まで見てもらえるモノを作るって大切よね

これがね、結構ね、大変だと思う

特にまだやったことがないっていう人からすると、どういうことー?っていうのはあると思うから、こればっかりは、ほかのアーティストの人たちから学んでもらったりするのが遠回りのように見えるけど、近道というか。

クエスチョンがないって大事

最後まで見れるものって、簡単に言うと、最後までの中で違和感がないというか、”クエスチョン”が浮かばないってことなんだよね

あーー!それはそうですね!特にクリティークの場合だと、減点方式になってるから、どこで減点がつくかって、「これは?」ってとまるってところで。ビジュアルストーリーテリングなのに、絵で伝えられない、分からない部分がある、クエスチョンがあるっていうのは、間違いではないけど”何かが機能していない”っていうことなんですよね。

違和感って簡単につくれるのにね

ですねー。。違和感って簡単なんですよねー。

違和感は簡単、クエスチョンがない、すべてが機能している必要がある!すごい!

違和感って派手なのよ。自然にさせるほうが大変なのよ~~見つけやすいのよ違和感って。

ストーリーアーティストって、結局どうしたらなれるの?

捨てる仕事

どうしたらなれる?っていう前に、ストーリーボードって捨てる仕事ってくらいに思えるほうがいいかも

捨てる仕事!?描いたものを捨てられるようにってことです?

そー。それめっちゃ大事。自分のideaを出して、リジェクトされても”ガーン”っていってる暇ないのよね。じゃあそれがだめなら、次はこれだ!みたいな。そのくらいの勢いで

ほうほう

自分のideaってのは大切なんだけど、結局監督から求められているものに対して、やりたいビジョンがあって、ビジュアライズするのが俺らの仕事だから、自分が描いたものに執着しないでいる必要があるというか。

監督の意図があって、それでも俺はこれがいいと思う時ってない?

ありますよー。やっぱり一応こっちもストーリーを専門でやってるプロではありますから、「監督の見せたい意図や、言いたいことわかるけど、フィルムとして成り立たせるためにはこっちが必要!」って場合というか。勝負する場合のときはありますね。

自分のideaでその場合は押すってことです?

そうね~。押すというか…「監督が言ってたのはこっちだとおもうけど、こっちのほうが良いとおもうんだけど!」っていう感じで、監督が求めたものと、俺の提案とのどっちもをピッチするというか。ある意味俺を出すっていうより、ストーリーアーティストという立場からの提案というか。

監督にいわれるままにやるっていうわけじゃなくて、一緒に作っていくための柔軟性が大切ってことだよね。

打たれ強い人

ってことをやっていくとなると、打たれづよい人っていうのはストーリーアーティストには必須な条件といってもいいかもしれないなあ。

打たれづよさ大事だと思います。時間をかければかけるほど手放せなくなるのはわかるだけに、もうほんとユキヲさんが言うように柔軟性ってとこなんでしょうね。

※ 何故か高橋さんは皆さんから「ユキヲさん」と呼ばれています。ナゾ。高橋さんの下の名前は友和さんです。

最初から捨てるつもりの気持ちで、とはいったけど、だからといって最初から「捨てられる前提のideaを出す」っていうわけじゃないからねえ

こればっかりは、実際にトライしてもらって、あきらめずに自分のideaどんどん出して言ってもらいたいですね!

1つだけのideaに縛られないってところで。

ストーリーアーティストってある意味、たくさんの良いアイディアを出して”監督を困らせる”職種ですしね。

アニメーターが ストーリーアーティストにあっている理由

ちょっと話脱線しちゃいますけど、以前何処かのタイミングで「ストーリーアーティストに一番近い、日本での職種は、”2Dアニメーター”というお話をしてくださったおぼえがあるんですが、その理由をお聴きしてもいいですか?

実は、日本ではストーリーアーティストという仕事が無い中、人材を発掘するときに思いあたったのが2Dアニメーターだったんです。

止め絵で成立するイラストレーターと違って、映像になる絵が描けるという…動きの基礎が有って、量が描けて、手が早い。ストーリーリール(アニマティック)ってセルアニメでいう原撮に近いんです。

例えば、じっくり絵を描けるタイプより、絵を量を出せる人のほうがストーリーアーティストの仕事に近いというか。もちろん2Dアニメーターさんじゃなくても、ラフでどんどんアイディアを描いていくのが好き!っていう人にはあってると思うなあ

具体的に言うといま現在募集してるのはどこのスタジオ?

では、上記の条件をクリアしている方が、ポートフォリオをもっていくとしたら、日本のスタジオだとどこがストーリーアーティスト募集されてるんでしょう…?

はい、ユキヲさん

MARZAでは未経験者のストーリーアーティストの募集は終了しています。なお、ストーリーボードゼミでは、ポートフォリオを持ってきてくれる人を待ってます。

どっちにしても、MARZAではストーリーボードという文化を業界に広めていきたいなーっていう感じではありますよね

徐々に他のスタジオでも、ストーリーボードが広まっていくんではないかなーとは思います。ただ、すぐにでも始めたい人は海外のスタジオを目指した方が早い…かなあ。

…MARZAストーリーボードゼミに来てね!ってことで

無理くりやなあ!

ここまでストーリーアーティストの話して、日本のスタジオでは僕の知る限り募集してるところしらないって結末であれですけど!ゼミ来てください~!2回目があるといいな。

MARZAストーリーボードゼミ2回目、楽しみにしておりますね^^

以上、MARZA高橋さん、ストーリーボードアーティスト栗田唯さんのインタビュー記事でした。

何か、参考にしていただけたら幸いです~。

高橋さん、栗田さん、お時間を下さいまして本当にありがとうございましたー!